システム要件定義研修

ITが担う役割の拡大にともない、ITシステムに求められる要求・要件の多様化、システム開発の短納期化が進んでいます。ITシステム開発の難易度もますます高まっており、工数増による採算性の悪化、品質低下・納期遅れによる顧客からの信頼の失墜につながるリスクも拡大しています。これらのリスクを回避するためには、上流工程である要件定義工程を正しく実施することが重要です。

重要性が増す要件定義

ITシステムは、企業の基幹システムのような情報を記録するタイプのシステム「SoR(System of Record)」から、さまざまなデバイスやサービスとの関係を構築するタイプのシステム「SoE(System of Engagement)」に広がっています。このようなITを取り巻く環境の変化を受けて、システム開発では、今まで経験のない領域の業務についてシステム化を検討したり、今まで関わってこなかったステークホルダーとシステム仕様を検討したり、ビッグデータ、AI、モバイルなどの最新技術の適用を検討したりするなど、上流工程の重要度がますます高まっています。

上流工程のミスは下流工程での手戻りの大幅増にもつながります。このミスの発生を減らすためには、早期に業務要件やシステム要件を引き出し、体系的に整理し、関係者と合意することが大切です。

本特集では、要件定義をはじめとした、上流工程の基礎スキルを修得する方におすすめの研修をご紹介します。

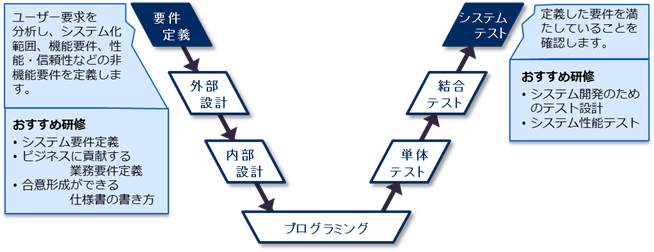

システム開発プロセスと要件定義関連研修

システム開発プロセスと、システム要件定義に関わるおすすめの研修は次の通りです。要求分析、機能要件定義、非機能要件定義を学ぶ研修に加え、定義した要件を満たしていることを確認するテスト関連の研修もご提供しています。

要件定義関連研修の特長

1. 要件定義で失敗しやすいポイントとその対策を学ぶ

要件定義が失敗する要因として、要件定義書の内容について合意形成できていないことだけでなく、ユーザーの業務を理解できていない、ユーザーの要求が確定していない、など、多様なものがあります。

要件定義がうまくいかない主な要因とその対応策を次に示します。

| 要件定義が 難しい原因 |

主な対応策 | 関連研修 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 顧客が提示した要求のみで要件をまとめている。 | 潜在的なユーザー要求を引き出し、要件定義における検討漏れを減らす。 | |||

| 2 | 相反するユーザー要求に全て応えようとしている。 | 経営者、部門長、利用者など、さまざまなユーザー要求を体系的に整理し、要求内容の漏れや矛盾を明らかにする。 | |||

| 3 | 費用や期間、業務ルールなどにより実現できない要求を要件としている。 | システム開発における制約や前提条件を把握し、要求事項の優先順位を定義し、要件として整理する。 | |||

| 4 | 必要な業務や機能の検討が十分できていない。 | 要求分析結果を元に、業務としてやるべきことやシステム化対象機能を体系的に整理する。 | |||

| 5 | 業務や機能の実施順序のみ検討し、必要な情報の検討が漏れている。 | 機能の実施順序に加え、機能間の情報の受渡しから、漏れや矛盾のない機能や情報を抽出する。 | |||

| 6 | 業務主管やシステム主管、設計担当者のそれぞれが理解できる業務フローを記述できない。 | システム化対象業務/対象外がわかるとともに、システム化対象業務についてはオンラインとバッチが区別できる業務フローを記述する。 | |||

| 7 | 検討すべき非機能要件を抽出できず、また、曖昧な定義になっている。 | 非機能要求グレードを元に、非機能要件に関する検討漏れや曖昧さを無くす。 | |||

要件定義関連研修では、要件定義で失敗しやすいポイントとその対策を講義とグループ演習を通して学んでいただきます。

2. 実践的なケーススタディを用いた疑似体験により理解度アップ

ケーススタディを用いたグループ演習を実施し、要件定義工程を疑似体験します。

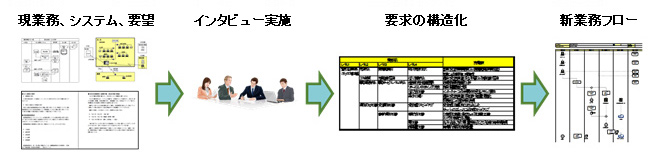

【ビジネスに貢献する業務要件定義】

現業務やシステムに関する資料、およびシステムに対する要望を記載した資料を基に、顧客へのヒアリングを実施し、要求を引き出します。そして、要求を構造化して整理し、過不足の無い要求事項と実現施策を洗い出します。さらに、新業務フローを作成します。

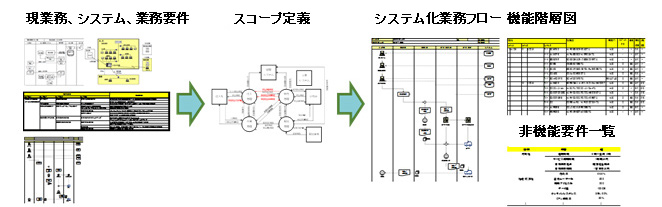

【システム要件定義】

現業務やシステムに関する資料、および業務要件定義の結果を基に、システム化対象範囲(スコープ)を定義し、システム化業務フローやシステム化対象機能、および非機能要件を定義します。これによって、開発の規模や期間、および費用の見積もりが可能となります。

コース一覧

要件定義に関わる主なコースをご紹介します。

要件定義

講習日数

2日間

2日間

2日間

テスト

2日間

1日間